Le silence et la fureur. Présentation du projet ANR ArtAtWar#

par Victoire FEUILLEBOIS, coordinatrice, Université de Strasbourg

ORCID ID 0000-0001-5895-7970

https://doi.org/10.34931/H5PH-TP56

Le projet ANR JCJC ArtAtWar (ANR-24-CE54-3912-01) a pour objet d’analyser les transformations provoquées par la guerre à grande échelle en Ukraine dans le champ littéraire contemporain, dans la circulation et la réception des objets culturels, mais aussi dans notre horizon critique et nos manières de concevoir l’histoire littéraire. En effet, non seulement la guerre impacte considérablement la création contemporaine dans l’espace russophone ou ex-russophone, mais elle a aussi bouleversé nos manières de considérer la littérature russe dans notre espace intellectuel et dans nos approches méthodologiques disciplinaires. Ce projet de recherche qui mobilise une équipe de plus de dix personnes sur une durée de trois ans se justifie par le fait que, dans la grande et assourdissante déflagration du conflit, nous nous retrouvons aussi, en tant qu’universitaires ou simples consommateurs de la culture russe, confrontés à des silences, à des manques, à des blancs. C’est la raison pour laquelle nous souhaiterions pour présenter ce projet en transformant la célèbre citation du Macbeth de Shakespeare sur le bruit et la fureur et qu’on applique souvent aux conflits armés : aujourd’hui, c’est aussi du silence qu’engendre la fureur de la guerre.

Silences venus de Russie#

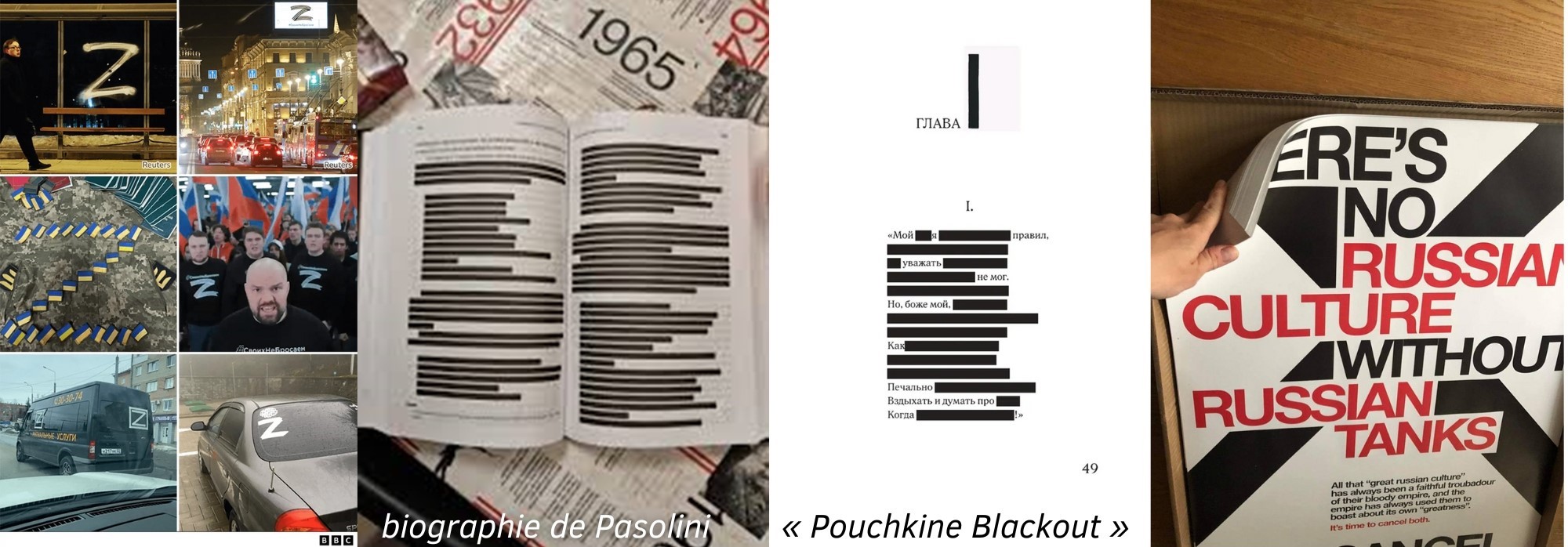

Le lecteur se souviendra peut-être que dans les années 1930, Isaac Babel avait déclaré à la suite du premier congrès de l’Union des Écrivains Soviétiques qu’il était le maître d’un nouveau genre, le genre du silence [1] : force est de constater que sa métaphore est redevenue d’actualité dans le contexte russe contemporain. On songe évidemment au silence de l’euphémisation forcée de l’« opération militaire spéciale (специальная военная операция) », voire du simple Z qui ferme les bouches et dissimule sous son omniprésence les horreurs d’une guerre qu’elle héroïse et qui se dit par proxy, via une simple lettre.

Silence de la censure évidemment, qui réinvente le modèle du « poème express » de Lucien Suel en zébrant une biographie de Pasolini (voir l’image ci-dessus) de noir là où il est question d’homosexualité, tant et si bien qu’elle en devient illisible : si le cas est lié à la lutte contre les pratiques sexuelles non traditionnelles, on voit aussi la menace qu’elles représentent dans un contexte où il faut procréer pour alimenter l’armée. Silence des lecteurs, qui ne veulent plus lire de littérature russe : Emmanuel Carrère raconte dans le récent Kolkhoze (2025) des conversations avec des amis dont certains ne veulent plus lire Dostoïevski : si ce phénomène est en général très surestimé et a été largement instrumentalisé par le pouvoir russe [2] pour créer une panique morale en Russie comme à l’Ouest, mais il n’en reste pas moins qu’a plané la crainte d’un silence lié au boycott de la littérature russe classique ou contemporaine. Silence ou au minimum parole assourdie des auteurs et autrices, pourtant habitués aux « piquets silencieux » et qui nous parlent désormais à travers les filtres du pseudonyme ou de l’anonymat, des écritures collectives, des entretiens à distance, ou de l’exil. Nous ne sommes pas encore en mesure d’évaluer les conséquences de cette privation d’accès direct, in situ ou in vivo à la parole – on songe aux travaux de collègues de sciences sociales [3] qui constatent que leurs terrains ne sont plus les mêmes, que ces nouveaux dispositifs d’interlocution font, au sens propre, écran. Bella Ostromooukhova montre par exemple que, dans le cas du recueil collectif Le Mot en -g [Слово на букву “В”] édité par Freedom Letters en 2023, les auteurs et autrices s’autocensurent et pratiquent systématiquement la litote même dans un contexte a priori sécure et favorable, tandis que Sarah Gruszka souligne que, phénomène typique des contextes de catastrophes, les métaphores de la sidération et des mots qui manquent se réalisent dans les formes choisies par les artistes pour témoigner de cette détresse. D’autres écrivains ou artistes ont choisi de traduire ce silence en refusant de parler russe jusqu’à la fin du conflit, à l’instar du réalisateur Michael Idov, tandis que la guerre a de facto fait évoluer les langues d’écriture dans l’espace dit jusqu’ici « russophone ». Malgré l’existence d’une nouvelle presse russophone de l’émigration, appelée « nouveau tamizdat », on constate l’émergence d’une génération de textes-fantômes qui n’existent plus en russe : parce qu’il n’y a pas d’original (on songe à l’Ukrainien Andreï Kourkov, auteur russophone le plus lu à l’étranger dans les années 2000, et qui écrit désormais directement en anglais pour les textes publicistiques, ou bien ne publie que les traductions en ukrainien de ses textes de fiction, le russe étant réduit à une sorte de langue de brouillon) ou pas de traduction (c’est le cas de l’auteur d’origine russe Mikhaïl Chichkine, dont l’ouvrage La Paix ou la guerre écrit en allemand et publié en 2023 n’a pas de traduction russe connue).

Devant la censure et les pressions politiques, d’autres prennent acte de la difficulté de parler, mais aussi de l’impossibilité du silence . Le volume « говорить нельзя молчать » en témoigne jusqu’à son titre même, qui réalise la situation de figement entre deux pôles contradictoires : le russe étant une langue où l’accent de phrase contribue à donner le sens, il n’est pas possible de lire ce titre à voix haute sans en donner une interprétation (« il faut parler ! on ne peut pas se taire » ou « on ne peut pas parler, taisons-nous donc »). La parole est comme suspendue, arrêtée en vol, ce qui donne une frappante réalisation littéraire à la sidération qu’évoque l’autrice dans son texte. Dans ces processus de résistance silencieuse ou d’atténuation pour se protéger soi-même et protéger ses proches), on réactive les anciennes zones grises, la langue d’Ésope, la « doublepensée » ou le double sens qui demandent à comprendre ce qui n’est pas dit dans la parole. Cette stratégie de parole contournée s’étend même jusqu’en Ukraine avec l’œuvre d’un Boris Khersonski qui parle la langue Z pour mieux la tourner en ridicule [4]. En Russie, on met par exemple des classiques de la littérature anti-totalitaire en vitrine des librairies, comme une protestation silencieuse.

Mais il reste à espérer que ces silences parlent dans le contexte éditorial qui n’est plus celui de la guerre froide, mais une zone d’une prolifération des discours et d’une pluralisation des supports de diffusion, propres moins à faire entendre des voix qu’à entretenir dans une atmosphère de post-vérité : on peut prendre l’exemple du même « Lis un autre livre ! [Прочитай другую книгу !] », détournement d’une moquerie faite dans le monde anglo-saxon aux internautes qui font en permanence référence à Harry Potter, et qui sur le ru.net a été utilisée pour jeter le discrédit sur ceux qui utilisaient des noms de personnages ou de toponymes issus du genre de la fantasy, principalement Harry Potter et Le Seigneur des anneaux, pour manifester leur opposition à la guerre – Vladimir Poutine devenait Voldemort et la Russie le Mordor. Dans cet univers de joute numérique, les trolls et les petits génies du net peuvent facilement inverser les stigmates : les soldats russes peuvent désormais acheter, pour orner leurs uniformes, des patchs « Tu es un orque. Défends ton Mordor [Родился орком. Защищай свой Мордор] ». Ainsi, pour que le silence parle, il faut sortir de cet espace de confrontation et se mettre à son écoute : c’est une des ambitions du projet, qui ne peut pas avoir d’action directe sur les circuits de diffusion et l’accès au lectorat, mais peut rendre explicites des stratégies contrariées mais souvent inventives, sans pour autant mettre en péril les acteurs.

Mais ces silences parlants font aussi face à d’autres silences que le conflit a mis en relief et qui sont plus anciens. Ces silences-là, ils ont d’abord été perçus d’une manière empirique et sensible. On songe aux expériences relatées par Victoria Donovan et Viktoriia Grivina qui expliquent avoir regardé leur bibliothèque juste après le début du conflit et s’être brutalement rendu compte de ce que la bibliothèque ne contient pas : des livres d’auteurs et autrices ukrainien.nes, des livres sur l’Ukraine, des livres où on n’en resterait pas au principe qu’il existe un canon commun entre l’Ukraine et la Russie et qu’il est plus simple et rapide de tout appeler russe. Une part de ce canon réduit au silence n’est pas réparable. La littérature ukrainienne, qu’elle soit russophone ou écrite dans les autres langues pratiquées dans l’Ukraine contemporaine, aujourd’hui est une littérature amputée, effacée, détruite.

En témoignent les noms de projet tels que « Antitext », « Erasure of word » et le site « Chytomo », c’est-à-dire ce qui est lisible, ce qui est encore lisible : il s’agit de cadastrer les désastres qui ont touché une culture qui a été fortement réprimée et de visibiliser ce qu’il en reste. Et c’est une dynamique qui se répète aujourd’hui dans le contexte d’une guerre où les figures culturelles ukrainiennes sont directement visées : sur X, le compte « Nedopysani » (« non écrit jusqu’au bout »), créé en août 2024 pour « devenir l’écho » des voix disparues, et qui a dénombré 227 personnalités du monde littéraire, écrivains, traducteurs, éditeurs, journalistes, tuées depuis février 2022.

Effacements et traces en provenance d’Ukraine#

Mais ces silences ukrainiens ne sont pas simplement liés aux morts et aux disparus. Ils tiennent aussi à une configuration culturelle que nous avons longtemps considérée comme inoffensive, et aussi à une posture propre de notre champ d’études. Comme le dit Olesya Khromeychuk , si nous ne pouvons pas nommer un « Chostakovitch ukrainien », « une Akhmatova ukrainienne » ou « un Pouchkine ukrainien », ce n’est pas simplement parce qu’on les a empêchés d’exister et de créer, sur le mode du « c’est Mozart qu’on assassine » comme le disait Gilbert Cesbron, mais souvent parce qu’ils ne sont pas présentés comme ukrainiens dans le canon : « russe » vaut pour tout ce qui concerne l’Ukraine.

Un exemple frappant est comme ce pastel de Degas jusque-là intitulé Danseuses russes que la National Gallery a finalement, après examen des motifs brodés sur les robes des figures par des spécialistes ukrainiens, rebaptisé Danseuses ukrainiennes – le cas était relativement facile car Degas n’avait pas donné de titre à son œuvre, mais évidemment cela pose aussi la question de la légitimité de ces transformations en dehors de toute validation des artistes. Le Shadows project piloté notamment par Agatha Gorski répertorie ainsi les cas où un artiste né en Ukraine ou ayant travaillé en Ukraine est appelé russe dans un musée (on songe au cas épineux d’Ilya Répine, qui a donné lieu à une polémique entre Olga Medvedkova et Olena Havrylchyk) : dans ce cas, on le signale et on demande le changement au nom de « l’essentialisme stratégique » de Gayatri Spivak dans le contexte de la guerre – nous y reviendrons. On songe aussi au « cas » Maria Galina qui a émergé dans le cadre du prix Dar : l’autrice a été considérée comme naturellement compatible avec l’ambition de promotion de la littérature russe portée par ce projet, malgré sa « part ukrainienne », sa « solidarité avec l’Ukraine » ou son « ascendance ukrainienne » (il y aura une enquête à mener sur la manière dont elle est présentée ici et là). Il témoigne de la difficulté contemporaine à penser l’existence d’une « russophonie » comme catégorie littéraire qui ne serait pas un blanc-seing accordé à l’impérialisme littéraire, là où la catégorie de « francophonie » c’est au contraire développée comme un lieu d’où pouvaient émerger des lectures postcoloniales.

C’est en fait un vaste mouvement de méfiance vis-à-vis du commun, érigé depuis Dostoïevski comme un élément constitutif du discours national russe et qui a longtemps servi à dissimuler sous un discours de fraternité et d’union la puissance du système impérial et colonial, et du « nous » qui émerge et qui est typique des approches postcoloniales ou décoloniales : on songe à Edyta Bojanowska qui relit le poème « Aux calomniateurs de la Russie [Клеветникам России] » (1831) au miroir du « nous » utilisé par Pouchkine, pour montrer que c’est un « nous » expansionniste, désignant au fil du poème les Russes, les Slaves et l’ensemble d’un Empire allant de la Finlande à la Chine en passant par le Caucase et surtout un « nous » qui silencie l’objet même du poème, à savoir les Polonais. On songe aussi à Madina Tlostanova, qui rappelle que sous le « nous » se dissimule souvent une « hubris du point zéro », une prétention à l’objectivité qui n’est que la reproduction du point de vue des dominants : elle appelle à ouvrir la recherche à d’autres perspectives, à donner droit de cité aux approches et aux méthodes des dominés. Là aussi, il s’agit de faire parler les silences, cette fois sur le plan méthodologique.

Ce silence des études slaves sur l’Ukraine avait déjà été pointé par Mark von Hagen qui posait dès 1995 la question provocante « l’Ukraine a-t-elle une histoire ? » : sur la base des histoires de l’Europe de l’Est existantes, disait-il, il serait en fait possible de défendre la thèse selon laquelle l’Ukraine n’a pas d’histoire indépendante car celle-ci n’était jamais traitée en tant que telle, mais seulement en relation avec d’autres Empires – et cela, après que le pays a existé sous la forme de République, indépendante ou autonome entre 1917 et 1920. Olesya Khromeychuk pose en 2022 une autre question provocante « Où est l’Ukraine ? » en évoquant une expérience menée avec ses étudiants à qui elle demande de placer les frontières de l’Ukraine actuelle sur une carte : aucun étudiant dans le groupe n’aboutit au même résultat, faute de connaissances unifiées et objectives sur cette aire. Revenant sur sa propre expérience de chercheuse, où l’on a tenté de la convaincre d’avoir une expertise « plus large » que la « simple Ukraine », Khromeychuk suggère qu’il s’agit essentiellement de mettre l’Ukraine sur notre carte mentale, de la considérer comme une entité à part entière et non comme un supplément d’Empire quelconque.

On ne peut pas ignorer ce renversement en tant que slaviste et russiste : si la littérature russe en dehors des hurlements de la propagande se fait aujourd’hui sur un fond de silence, notre propre conception de ce qu’est la littérature russe s’établit sur fond de silenciation et il faut le prendre en compte. Cette situation perdure pour des raisons épistémologiques. Il n’y a pas de livre sur l’injustice épistémique dont souffrent les œuvres ukrainiennes, parce que ce n’est pas simple d’écrire sur des ombres, des silences, des effacements [5]. Sans doute pas non plus de chercheur capable de l’écrire en contexte français : c’est ça l’injustice épistémique, c’est quand il n’y a personne pour parler de rien.

Blancs méthodologiques#

Outre cette difficulté épistémologique, cette perspective de visibilisation d’une part ukrainienne prenant son indépendance dans les études slaves se heurte au fait qu’elle déplace notre cadre théorique ordinaire. L’« essentialisme stratégique », même provisoire, est-il vraiment stratégique dans un contexte à la fois marqué par une tradition poststructuraliste où les notions d’identité et de nationalité n’existaient que peu (c’est le « écrire depuis nulle part » qu’analyse Madina Tlostanova dans un de ses premiers ouvrages , et par une attention nouvelle et accrue au caractère transnational des littératures, aux identités fluides, aux parcours linguistiques alternatifs qui rompent avec l’idée d’une « origine » indélébile. L’essentialisme stratégique est-il vraiment stratégique dans un contexte où il rejoue l’un des écueils pourtant identifiés, à savoir le nationalisme méthodologique, le fait qu’on est spécialiste d’un pays, qu’on le considère sans doute abusivement comme une entité parfaitement cohérente, stable, homogène, close ? [6]

Le focus nouveau sur la littérature ukrainienne heurte aussi nos catégories littéraires, dans lesquelles il provoque du « bougé » : l’énoncé selon lequel la littérature ukrainienne aurait été effacée se heurte ainsi à des constatations de sociologues de la littérature, qui soulignent l’activité ancienne de structures de promotion des littératures ukrainiennes et même en ukrainien, y compris à l’époque soviétique – l’union des écrivains ukrainiens créée dans la foulée de l’Union des écrivains soviétiques en 1934 existe toujours. Au fond, c’est notre conception de la littérature qui est ici en jeu, entre la littérature comme institution (литература как институт) la littérature comme émanation de l’esprit de la Nation.

Quand Vitaly Chernetsky

essaie de lutter contre l’injustice épistémique dont souffre la littérature ukrainienne, il convoque trois exemples qui nous incitent non pas seulement à découvrir une autre aire culturelle, mais aussi à abandonner des cadres de pensée ordinaires.

Ainsi, il cite l’étude sur la traduction de l’ukrainien par Roman Ivashkiv

qui parle délibérément de traduction « relevante » alors que Jacques Derrida a montré que l’horizon de la traduction était l’abandon du fantasme de la « bonne traduction », qui laisse intact l’original ; il renvoie aussi aux travaux d’Alessandro Achilli qui souligne la mise en retrait du « je » dans la littérature ukrainienne contemporaine, au profit d’une posture collective et parfois nationaliste – il étudie entre autres Serhiy Jadan, auteur très peu traduit en France alors qu’il est très célèbre en Allemagne, sans doute parce qu’en France l’idée de grand auteur national est difficilement compatible avec le glamour de la rock star oppositionnelle [7].

Enfin, Chernetsky renvoie aux travaux sur la poésie de Babyn Yar [8],

pour souligner qu’il est possible de témoigner de la catastrophe, là où la tradition critique occidentale des écrits sur l’Holocauste insistait plutôt sur l’impossible réparation et l’impossible consolation.

On voit, à travers les trois exemples donnés par Chernetsky, à quel point ces nouveaux objets qui arrivent dans notre champ percutent des habitus critiques et gênent la pratique ordinaire du commentaire – au risque d’accentuer le silence qui entoure ces objets et de cultiver l’« épistémicide » qui entourerait d’après Ivan Kislenko

les études slaves.

De leur côté, les études russes ne sont pas un champ de ruines (métaphore utilisée par Bill Readings après la chute du mur de Berlin [9]), mais elles sont néanmoins devenues un champ miné depuis le début de la guerre. Beaucoup de chercheurs s’accordent pour dire que l’agression russe de 2022 marque la fin d’une ère, la fermeture d’une parenthèse épistémologique – parfois présentée un peu abusivement comme enchantée – de plus de trente ans où l’accès aux archives, l’interaction avec les homologues chercheurs sur le territoire de l’ex-URSS et l’échange de paradigmes critiques étaient relativement faciles.

Cet adieu à une époque fait craindre le retour à une situation académique où la Russie se trouve cornérisée, inscrite dans un champ qui méthodologiquement s’apparentent aux « Enemy studies » américaines florissantes essentiellement durant les temps de conflit, avec l’URSS ou avec l’Iran par exemple [10],

ou au modèle de la « Russie dangereuse » décrit par Yuri Afanassiev [11].

L’une des questions qui se pose aujourd’hui dans la communauté des slavistes est tout simplement « comment étudier » nos objets [12]. En miroir des transformations précédemment évoquées se dresse un autre écueil, celui de la transformation ou de la réorganisation du champ au miroir d’un conflit, contraire au principe de l’indépendance du champ académique par rapport à la sphère politique et géopolitique. Jusqu’à quel point ce champ doit-il assumer d’être influencé par les événements en cours ? N’y a-t-il pas un risque pour l’objectivité académique ? Notre rôle est-il de réparer, de corriger les injustices de la guerre ? D’un côté, on est frappé par le fait qu’il y a beaucoup à corriger, au sens propre, dans nos approches : on peut donner l’exemple de cette œuvre de Vassyl Yermilov mal accrochée par le Moma lors d’une exposition d’artistes « ukrainiens », première exposition où les artistes étaient renommés ukrainiens alors qu’ils étaient appelés russes jusque là – de fait, elle est restée des années cataloguée sur son flanc droit, invisible du public, et il a fallu la guerre pour qu’elle sorte des réserves et qu’on s’aperçoive de l’erreur.

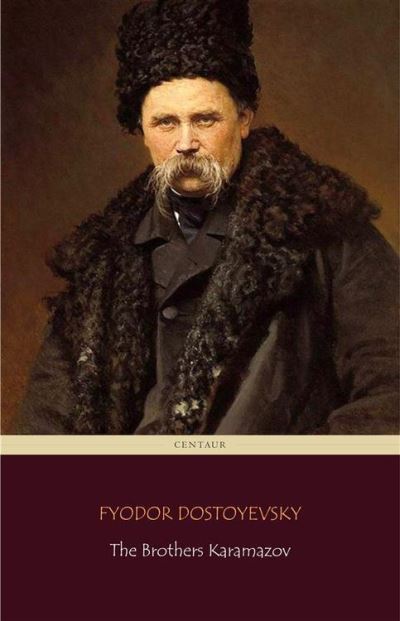

On songe aussi à la découverte d’Olesya Khromeychuk qui voit le portrait de Taras Chevtchenko sur la couverture d’un livre et en fait l’éditeur, Centaur Books, a utilisé son visage pour orner une édition des Frères Karamazov. D’un autre côté, les contre-arguments à cette approche sont très nombreux et souvent mobilisés par les collègues : cette recherche pour réparer risque de reproduire le modèle de la recherche prolétarienne des années 1940 étudiée par Piotr Droujinine et qui se fixait pour but de faire avancer la cause du peuple, non de produire une recherche autonome. Comme le soutient Maria Rubins dans un article virulent, fait-on vraiment une bonne recherche en lisant au prisme du contemporain ? Faut-il lire Tolstoï via Poutine, Firdousi via Khomeini et Goethe via Hitler ? Quant à la rupture avec le nationalisme méthodologique, il se heurte à l’obstacle concret qui est qu’on ne s’improvise pas spécialiste d’un champ – d’autant que les universités ukrainiennes ont fait preuve de beaucoup de ressources et même de « reesources », pour citer ce très beau projet de l’Université de Lviv qui met beaucoup de données en accès libre. Très concrètement, peut-on être spécialiste de « global Russian cultures », avec la double extension du transnational d’un côté et de la diversité culturelle de l’autre ? Sans compter que cette portée réparatrice de nos travaux revient à porter beaucoup de crédit à une recherche qui n’a pas été capable de prévoir les événements et donc l’agentivité est donc remise en cause par l’invasion totale de 2022.

Ce « comment étudier » réactive des problèmes très pratiques de terminologie – comme celui bien connu du nom de notre aire, ex-soviétique ou Asie du Nord, ou le débat sémantique sur la notion de « post » présente dans « post-soviétique », qui ainsi que l’a montré David Chioni Moore n’est pas le même « post » que dans « post-colonial » par exemple et donc empêche d’utiliser le paradigme pour l’Est de l’Europe de l’Est [13]. Toujours au sujet de « post-soviétique » on songe aussi aux critiques adressées par certains universitaires polonais à ce terme, à qui ils préfèrent celui de « post-dépendant », ou à Mark Lipovetsky qui parle de « post-sots [14] » pour évoquer les régimes de création et les imaginaires et non les époques ; et aux chercheurs ayant souligné que le terme « colonial » n’est pas non plus adapté parce qu’il n’inclut pas le mouvement de colonisation intérieure et donc le processus de décolonisation complexe – passant par soi et par l’étranger proche, pas sur le terrain de territoires lointains ; on songe à cet égard à la polémique entre Timothy Snyder et Yaroslav Hrytsak sur le fait soutenu par le dernier que l’Ukraine serait une « colonie particulière » qui par sa proximité culturelle échappe là encore aux paradigmes postcoloniaux.

Donc très concrètement dans l’application par exemple d’un paradigme post-colonial à l’espace post-soviétique, rien ne va, ni post, ni colonial, ni soviétique : on est donc laissé sans voix – et sans doute avec le sentiment évoqué par certains auteurs ayant vécu la chute du communisme en 1991 que la Russie ne peuvait pas entrer dans l’architecture du savoir construit à l’université [15]. C’est un nouveau silence.

Si le postcolonial ne fonctionne pas, peut-être le décolonial serait mieux adapté ? Il suppose justement de promouvoir des notions autochtones, de laisser l’histoire s’écrire par ceux qui la vivent, avec leurs outils et leurs mots, sans importation d’un modèle explicatif occidental. Mais pour notre aire, le décolonial fait partiellement retomber sur un écueil fort, dans la mesure où il fait écho à l’exceptionnalisme russe en suggérant que la Russie ne peut se comprendre de l’extérieur, qu’elle a ses mécanismes propres et inconnaissables. Andy Byford souligne ainsi que Vladimir Poutine est l’un des premiers pourfendeurs du colonialisme américain [16] et que sans doute, à sa manière, il peut passer pour un héraut du décolonial, alors même que celui-ci est en théorie critique des nations [17].

Conclusion : de Pouchkine à Poutine ou de Pouchkine à Joe Dassin ?#

Il est temps d’achever ce panorama des silences, des patrimoines effacés, des mots qui ne fonctionnent pas, des blancs dans notre champ. On voit qu’il appelle à la réflexion sur la manière dont les objets artistiques et littéraires sont fondamentaux dans ce débat pour comprendre la genèse de certains silences et les difficultés épistémologiques qui les accompagnent ; ils offrent aussi une zone où l’on peut espérer contourner les silences de la littérature russe d’hier et d’aujourd’hui, leur faire dire quelque chose ou autre chose, faire venir à nous ce qui reste en dépit ou en dessous des blancs. Nous proposons de finir sur un dernier exemple, celui du possible effacement de la culture russe qui a été agité après l’invasion totale du territoire ukrainien : se fondant sur quelques cas d’annulation d’artistes ou de déprogrammation, ainsi que sur le déboulonnage en Ukraine de statues qui évoquaient la présence impériale russe (le « Pouchkinopad »), le pouvoir russe a orchestré une vaste panique morale auprès de son peuple, suggérant que l’Occident s’était mis, toutes affaires cessantes, à exercer sur les artistes russes une cancel culture vengeresse. Cette crainte s’est aussi répandue à l’Ouest, où les critiques ukrainiennes contre le canon russe ou le positionnement politique des artistes contemporains ont été parfois présentées comme des formes « d’agression » (Volodymyr Yermolenko), dans une tentative de retourner l’opinion occidentale et de suggérer qu’elle avait tort de soutenir des barbares qui s’attaquent aux statues des grands auteurs. L’accusation de « cancel culture » est ici largement idéologisée : l’expression, traduite en russe par « отмена русской культуры », ce qui est déjà une altération de son sens originel comme nous l’avons montré ailleurs, suggère que cette évacuation du canon russe se ferait en raison de l’ancillarité idéologique d’Ukrainiens suivant servilement les déboulonnages du mouvement Black Lives Matter par exemple. Le Pouchkinopad serait donc le stigmate (pas très décolonial) d’une influence occidentale, quand il n’est pas tout simplement présenté comme un tic de pensée soviétique (pas très postcolonial) qui consiste à investir les figures patrimoniales et à en parsemer activement l’espace public.

Or, l’exemple mérite qu’on s’y arrête. D’une part parce qu’il montre que le silence n’est pas toujours là où l’on croit : cette crainte de la cancel culture s’assimile à un phénomène politique de backlash où en fait les régimes autoritaires suscitent de toutes pièces ou au moins alimentent une inquiétude pour mieux organiser une riposte – ainsi, il n’y a jamais eu autant de portraits de Pouchkine en Ukraine, mais malheureusement c’est dans l’Ukraine occupée, sur la route de Kherson ou sur la façade du théâtre de Marioupol.

En regard, les écrivains ukrainiens des zones occupées sont en danger de mort, comme Volodymyr Vakoulenko qui a documenté l’invasion russe avant d’être assassiné par l’armée. D’autre part, cette panique morale de l’effacement culturel occulte le fait qu’outre des destructions, on voit se déployer des stratégies culturelles innovantes pour désacraliser ces objets mais sans les détruire, en les faisant changer de statut, en les transformant d’objets de culte en objets de mémoire : en craignant, à l’instar des amis d’Emmanuel Carrère dans son Kolkhoze (2025), qu’on annule Tchaïkovski ou Tolstoï, nous projetons en fait un modèle qui est celui de la Révolution française ou de la Commune de Paris, où l’on a fait plus ou moins table rase du passé – mais ce n’est pas exactement ce qui se passe.

Comme le dit Oksana Zaboujko, la question est plutôt d’affirmer que Pouchkine ne doit plus être respecté, pas qu’il doit être détruit, et sombrer corps (statufié) et œuvre.

Prenons l’exemple de la ville de Uzhhorog, dans l’Ouest de l’Ukraine. Dans les premiers mois de la guerre, la statue de Pouchkine qui trônait au milieu d’une des places centrales a bien été modifiée. Mais on l’a laissée en place, en changeant l’inscription sur le socle – A.S. Pouchkine est devenu « Joe Dassin ». Ce geste n’est pas un acte d’effacement, mais un geste qui produit du discours : il s’agit à la fois d’un commentaire sur le kitsch de la statuaire soviétique, où tout le monde se ressemble, sur les circulations transnationales inattendues entre l’Europe et les pays ex-soviétiques, où Joe Dassin a longtemps été très populaire, sur notre propre capacité à idolâtrer les figures culturelles précocement disparues, qu’il s’agisse de poètes romantiques ou de chanteurs yéyé, et aussi, à terme, sur l’origine de la famille Dassin, nom inventé par le fonctionnaire ayant enregistré l’arrivée de ces émigrants venus d’Odessa sur la base d’une méprise entre patronyme et toponyme. C’est donc aussi une histoire occidentale et ukrainienne que raconte cette statue. Cet exemple rappelle que l’approche décoloniale ne consiste pas à effacer et à détruire, mais à recomposer et à faire entendre d’autres voix et d’autres récits sous les premières significations attribuées à un objet.